前言:特朗普一句“5月份印度损失了5架战机”的爆料,看似是随口一提,实则精准刺穿了莫迪政府刻意遮掩的军事挫败,更撕开了美印关系温情表象下的权力博弈本质。结合近期印太地区动态,这场外交风波背后的深层逻辑逐渐清晰——美国对印度的“友谊”始终是利己的筹码权威网络配资专家门户,而中国展现的战略定力,则提供了另一种大国相处之道。

⚖️ 一、特朗普“揭底”背后的三重战略意图

1. 施压贸易谈判,美印贸易协议已僵持数月,特朗普多次宣称“接近达成”,但印度始终拒绝在农业和乳制品领域向美国开放市场,同时要求将美国拟征关税压至20%以下(低于越南的20%、印尼的19%)。特朗普选择此时曝光印度军机损失,意在打击莫迪政府威信,迫使其在谈判中让步。这种“揭短式外交”暴露了美国将印度视为可随意施压的对象,而非平等伙伴。

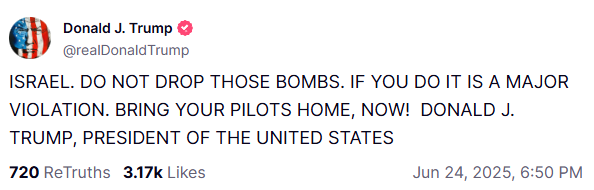

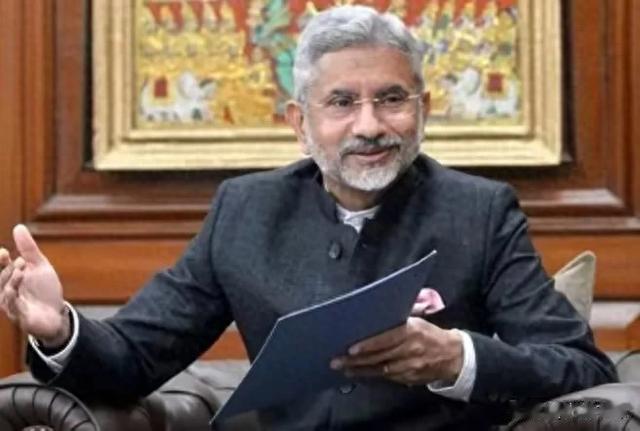

2.敲打印度“战略自主”,就在爆料前几小时,印度外长苏杰生刚结束访华行程,罕见表态称“印中非竞争对手而是发展伙伴”,并支持中国举办上合峰会。与此同时,印度加速推进与俄罗斯、金砖国家的合作。特朗普的举动实为警告:若印度继续在中美间寻求平衡,美国将有能力放大其外交和军事弱点。

3. 向巴基斯坦递出“橄榄枝”特朗普近期频繁接触巴基斯坦军方高层,而就在其爆料次日,巴基斯坦宣布延长对印度航班关闭领空至8月23日。这一“配合”暗示美国正通过拉拢巴基斯坦制衡印度,迫使莫迪重回美国设定的轨道。

二、印度的困境:沦为“亚洲乌克兰”的风险正在上升,印度学者近期发出尖锐警告:“比中国崛起更可怕的,是印度沦为亚洲乌克兰”。这一判断基于三重危机:经济依附性加深:美国要求印度复制“印尼模式”——即印度需承诺采购美国能源、农产品及波音飞机(印尼协议包括150亿美元能源+45亿农产品+50架客机),以换取关税“优惠”。这将挤压印度本土产业,尤其是农业和乳制品领域。

战略自主权丧失:美国驻印大使曾宣称“战略自主根本不存在”,随后美国在孟加拉国策动“颜色革命”、颠覆巴基斯坦伊姆兰·汗政府,皆因这些国家拒绝美军基地或疏远美国。印度若继续迎合“印太战略”,恐成为美国遏华的“耗材”。技术发展路径被锁定:中国在AI、新能源等领域掌握全球60%以上专利,而印度沉迷于“硅谷外包代工”,沦为美国技术附庸。这种差距源于战略视野——中国“造船出海” vs 印度“搭便车”。

三、中美对印策略的本质差异

1. 美国:交易式霸权,顺者利诱、逆者绞杀,对盟友:以关税为杠杆,要求单边开放市场(如印尼、越南被迫采购美国商品);对“不驯服者”:扶持反对派(如颠覆孟加拉国政府)、军事威慑(如1971年派舰威胁印度)。本质:将印度视为遏制中国的棋子、廉价劳力池及军火市场。

2. 中国:底线清晰,留合作空间,王毅在会见苏杰生时明确:“中印关系不受第三方影响”,强调建交75周年的合作机遇;即便在边境摩擦期,中国仍坚持对话而非公开羞辱印度。

本质:提供多极化世界中的独立发展选项,与美式霸权形成对比。

四、印度的破局之道:拒绝“选边站”,拥抱多极秩序

1. 以金砖机制对冲美国压力

金砖国家扩员后经济总量占全球37%,正推动去美元化结算。印度可借该平台降低对美依赖,同时保持与俄能源合作、与中国产业链互补。

2. 技术自主:从“代工”转向“创造”,学习中国突破封锁的经验(如华为、比亚迪),扶持本土高端制造。莫迪政府近期推动半导体补贴计划,但需警惕美国以技术封锁阻挠(如对华芯片禁令)。

3. 外交平衡术:用中俄制衡美国苏杰生访华后,印度在美印谈判中立场转硬,迫使美国重新评估要价。这种“杠杆博弈”需持续且谨慎——既避免激怒美国,也防止过度倒向某一方。

结语:大国博弈中的生存智慧,特朗普的“揭短”是一面镜子,照见美国“友谊”背后的冷酷算计:顺从其霸权,需牺牲主权;挑战其权威,则遭无情打压。而中国对印展现的“不羞辱、不捆绑”姿态,恰恰印证了真正的崛起不靠依附强权,而源于自主发展的定力。

对印度而言权威网络配资专家门户,在美元霸权松动、全球南方崛起的变局中,坚持战略自主才是避免成为“亚洲乌克兰”的唯一生路。毕竟,大国博弈中从无免费午餐——美国的“友情”标价昂贵,而独立的外交选择权,才是无价之宝。

蚂蚁配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。